企業にとって、福利厚生は「従業員満足度の向上」や「人材の定着」に欠かせない施策です。しかし、すべてを自社で整備するのはコストも手間もかかるため、近年は専門の福利厚生代行サービスを導入する企業が増えています。低コストで幅広いメニューを提供できるうえ、採用力の強化や離職防止にもつながるのが大きな魅力です。

本記事では、数ある福利厚生サービスの中からおすすめの14社を比較し、それぞれの特徴や料金をわかりやすく整理しました。さらに、導入前に押さえておきたい「サービスの種類」「選び方のポイント」「導入メリット」についても解説します。自社に合ったサービスを見極めたい担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

おすすめの福利厚生サービスの資料を無料で入手

福利厚生代行サービスおすすめ14選を比較

福利厚生代行サービスと一口に言っても、提供内容や料金体系、サポート範囲はサービスごとに大きく異なります。中には健康支援やレジャー優待が充実しているものもあれば、育児・介護などライフスタイルに直結するサポートに強いもの、あるいは中小企業でも導入しやすい低コスト型など、さまざまな特徴があります。

ここでは、数あるサービスの中から代表的な14社をピックアップしました。各サービスの概要を押さえることで、自社に合った選択肢を見つけやすくなります。比較検討の出発点として、ぜひ参考にしてください。

それぞれ順に解説します。

snaq.me office (スナックミーオフィス)

株式会社スナックミーが運営する「snaq.me office (スナックミーオフィス)」は、無添加置き菓子・社食・オフィスコンビニをはじめ、お菓子による複合的法人向けサポートを提供するサービス。人工添加物不使用のヘルシーなマルシェおやつで、企業の健康経営を支援し、従業員満足度や出社率向上にも一役買っています。

- 初期・月額費用が0円、企業の負担ゼロでも導入可能

- 厳選素材の無添加おやつをオフィスに無料でお届け

- 健康経営や職場活性化、出社率向上に役立つ

株式会社スナックミー

無添加置き菓子・社食・オフィスコンビニの複合的法人向けサポート。人工添加物不使用のヘルシーでおいしいマルシェおやつで、企業さまの健康経営を応援します。従業員満足度や出社率向上にも。

福利アプリ(旧:福利ぱっと)

株式会社Leafea(リーフィ)が提供する「福利アプリ(旧:福利ぱっと)」は、月額300円から利用できる「業界最安の福利厚生」を謳うサービスです。全国で50カテゴリ、70,000店舗以上のさまざまな施設やサービスを利用でき、使いたいときにアプリで簡単に活用できるのも魅力です。

- 運営会社のZ世代の社員が選んだ厳重に審査した優良サービスを提供

- 掲載元企業に仲介料を請求しないため割引率が高い

- 月額300円(人・月)から利用できる

福利厚生倶楽部

福利厚生倶楽部は株式会社リロフラブが運営しており、契約社数19,200社超え、会員数710万人を誇るサービスです。ポイントを使って希望のメニューを利用できるカフェテリアプランを採用しており、宿泊レジャーや育児支援、介護支援、健康支援など10万以上のメニューから選べます。

- 全国の事業拠点で、各地域に密着した豊富な福利厚生サービスを提供

- 従業員と企業のエンゲージメントを高める「Relo健康サポートアプリ」も利用できる

- 料金:要問い合わせ

WELBOX

WELBOXは株式会社イーウェルが提供しており、介護や育児、自己啓発、健康増進、旅行、エンタメ、グルメなど、20代~60代までライフステージに応じた幅広いメニューを利用できる福利厚生サービスです。冊子やWeb、メールマガジンなど、多種多様な媒体で従業員様や家族に情報を届け、専用アプリで使えるクーポンなどメニューも豊富に揃えています。

- 予算に応じて補強するサービスや施設、期間、回数などもカスタマイズ可能

- 電話やWebで全日10:00-21:00の受付体制で利便性も向上

- 料金:要問い合わせ

ベネフィット・ステーション

株式会社ベネフィット・ワンが運営するベネフィット・ステーションは、140万件以上のサービスを提供する業界最大手の福利厚生サービスです。旅行・レジャー、エンタメ、ブライダル、グルメ、育児、健康、お祝いなど、幅広いサービスから選べる福利厚生だけではなく、社員研修、健康経営、タレントマネジメントなど人事に必要なあらゆるサービスも利用できます。

- 導入企業法人16,719社、法人会員数1,594万人を誇る

- 従来の福利厚生パッケージにNetflixがセットになったNetflixプランが登場

- 1,000円~/人・月

バリューHR

株式会社バリューHRの「バリューHR」は、健康管理に特化したサービスを提供する福利厚生サービスです。健診機関への契約から清算代行までの全てをサポートする健診代行サービスや、健康づくりを支援する20,000点以上の商品・サービスを選択できるカフェテリアプラン、生活習慣バージョンアップチャレンジ「くうねるあるく+ふせぐ」など、独自開発のシステム・サービスを提供しています。

- 企業の健康経営を方針作りから改善まで、ワンストップサポート

- 独自の健診予約システムにより24時間365日のWeb予約が可能

- 料金:要問い合わせ

miive

株式会社miiveが運営するmiiveは、月間利用率92%、継続率99%の満足度を誇るサービスです。企業が目的に応じて従業員に専用のポイントを付与し、従業員はmiiveカードで決済するだけで付与されたポイントを利用できます。福利厚生にかかわる業務負担や税務コストの削減をしたい企業におすすめです。

- miiveカードで決済するだけで福利厚生を利用できる

- 従業員ごとに予算の設定や利用用途、使い方をカスタマイズできる

- 料金:要問い合わせ

ライフサポート倶楽部

ライフサポート倶楽部はリソルライフサポート株式会社が運営しており、旅行、レジャー、自己啓発、冠婚葬祭、出産・育児、健康増進、住生活など宿泊施設5,000施設以上、生活メニュー2,000種類以上の全てのメニューを優待利用できます。パッケージ型、カフェテリア型のいずれかで洗濯可能です。

- 業界初の「補助金精算」を 採用

- リソルグループの直営施設を優待価格で利用可能

- 従業員100名以上で月額350円~(人・月)

オフィスおかん

株式会社OKANのオフィスおかんは、2,500拠点を超える導入実績の置き型社食3年連続シェアNO.1を誇る福利厚生サービスです。3名~1,000名超の幅広い業界・業種の企業に選ばれており、1品100円で管理栄養士が監修したオリジナルメニューを24時間利用できる手軽さが魅力です。専用アプリをインストールすると、キャッシュレス決済も可能です。

- 従業員満足度94%、食の福利厚生サービス口コミ評価第1位 ※同社サイトより

- 規模別に冷蔵庫は3サイズ、自動販売機バージョンもあり

- 料金:要問い合わせ

オフィスグリコ

江崎グリコ株式会社の「オフィスグリコ」は、社内の休憩スペースなどに専用ボックスや冷蔵庫を設置し、従業員が好きなときにグリコのお菓子を購入できる福利厚生サービスです。数名規模から1,000名超の企業まで約10万台の導入実績があり、従業員のリフレッシュやコミュニケーションの円滑化につながっています。

- サービススタッフが商品をお届け。人数規模に合わせて選べる

- 契約から設置まで約2週間前後とスピーディー

- 料金:要問い合わせ

ごちクルNOW(旧:シャショクル)

ごちクルNOWは、オフィスワーカー向けランチデリバリーサービスです。スターフェスティバル株式会社が契約している飲食店68店舗、1,026種類のお弁当を日替わりで提供するため、毎日違うお弁当をランチ時間に楽しめます。注文開始時間になったら通知が来て、届け日の当日までネットで簡単に注文できる利便性も魅力です。

- 食事を通じて従業員の健康面をサポート

- 価格帯も幅広く従業員も利用しやすい

- 初期導入費、月額利用料、送料無料 詳細は要問い合わせ

incentive point

incentive pointは、株式会社ベネフィット・ワンが提供する、従業員の実績や行動などに対してポイントを付与し、好きなアイテムと交換できる福利厚生サービスです。多様なニーズに応える約20,000の交換アイテムを用意しており、従業員のモチベーション向上や組織の活性化につながるサービスです。

- 業界NO.1、576社の導入実績

- ポイント管理システム、交換アイテム仕入・配送、カスタマーサポートまでワンストップ

- システム設定費:無料~、サービル利用料:無料~、ポイント費用:1ポイント=1円

チケットレストラン

株式会社エデンレッドジャパンが運営する「チケットレストラン」は、食事補助サービスのパイオニア的存在で、全国25万店舗以上を利用できる食の福利厚生サービスです。ランチを半額で利用でき、カード1枚でらくらく支払いが可能なので、全国で約150,000人が活用しています。ICカードタイプの福利厚生サービス「チケットレストランタッチ」と、食事補助額の上限がない「チケットミール」の2メニューあります。

- 導入企業2,000社超え

- コンビニや全国展開チェーン店、 Uber Eatsで利用可能

- 料金:要問い合わせ

CRIA

株式会社メタップスペイメントが提供している「CRIA」は、働いた分の給与を即時で受け取れる給与即時払いが利用できる福利厚生サービスです。企業側のコスト負担ゼロで導入できるのが最大の特徴です。求人応募数や定着率の増加が見込める、キャッシュフローに影響しない立替払いサービスです。

- セブン銀行ATMとの連携により申請後リアルタイムで現金の受取を実現

- 24時間365日のサポート体制

- 料金は要問い合わせ

Perk

ウォンテッドリー株式会社の「Perk」は、在宅ワークの環境整備や心身の健康維持、ビジネスに必要な情報収集など、オフィスに来なくても受けられる福利厚生サービスです。1,000以上の話題のサービスをスペシャル価格で提供しており、転職のマッチングサービスであるWantedlyを契約している企業は無償で利用できます。

- 地域間の格差を感じないようなサービス設計

- 管理者負担ゼロの手厚いサポート

- ポイントにメッセージを添えて贈ることができる

福利厚生代行サービスとは自社整備せず委託すること

福利厚生代行サービスとは、企業が自社で制度や仕組みを一から整備するのではなく、専門の外部サービスを利用して従業員に福利厚生を提供する仕組みです。

自社で運営する場合は制度設計や運用コスト、人事担当者の負担が大きくなりがちですが、代行サービスを活用すれば手軽に幅広い福利厚生を導入できます。特に中小企業などリソースが限られている企業にとっては、低コストで充実したサービスを提供できる点が大きなメリットです。福利厚生代行サービスの特徴や従業員に人気の福利厚生は以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

福利厚生代行サービスの対象は法定外福利厚生カテゴリ

福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。健康保険や厚生年金など法律で定められているものは法定福利厚生にあたり、これは企業が必ず提供しなければなりません。

一方で、福利厚生代行サービスの対象となるのは、企業が独自に導入を判断できる「法定外福利厚生」です。具体的には、下記の表のとおり、食事補助、レジャー施設や宿泊施設の割引、育児・介護支援などが含まれます。

| 法定福利厚生 | ✅ 健康保険 ✅ 雇用保険 ✅ 介護保険 ✅ 労災保険 ✅ 厚生年金保険 |

|---|---|

| 法定外福利厚生 | ✅ 食事補助 ✅ 家族手当 ✅ 住宅手当 ✅ 特別休暇 ✅ レジャー施設利用 ✅ 各種健康増進サービス ✅ 財形貯蓄 ✅ 育児支援 など |

代行サービスを利用すれば、こうした幅広い選択肢を効率よく従業員に提供できるようになります。

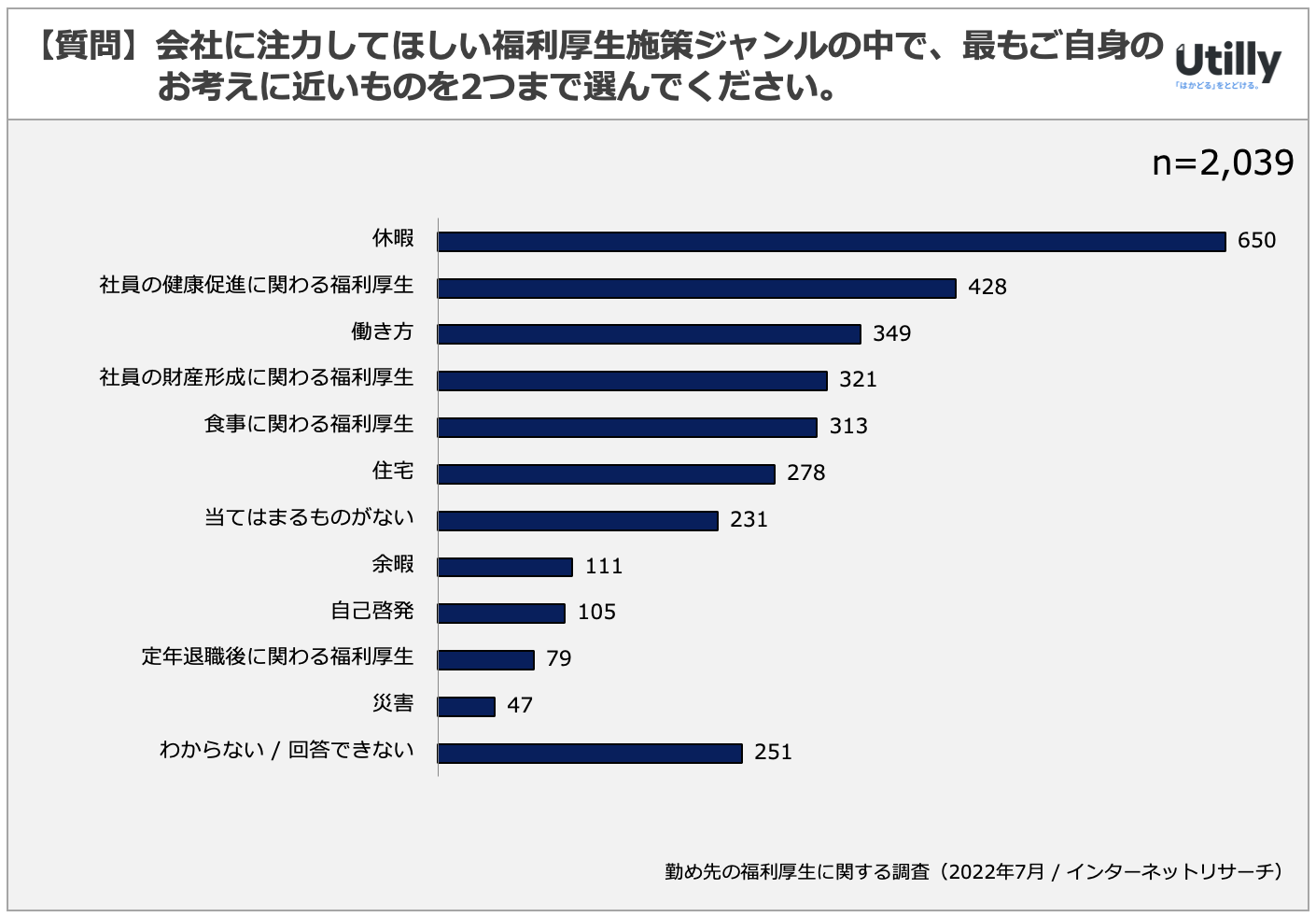

アンケートから休暇・健康促進・働き方に関する福利厚生が人気

Utillyで調査実施をした福利厚生に関するアンケート調査(2022年)では、以下の画像のとおり、従業員は会社に対して「休暇」「健康促進」「働き方」に関する福利厚生を望んでいるという結果になりました。

たとえば有給休暇の取得促進や特別休暇の導入、ジムやフィットネスの利用補助、リモートワーク支援などは、多くの企業で導入を検討される項目です。これらは従業員の満足度やエンゲージメントの向上につながるだけでなく、企業にとっても離職防止や採用力の強化といった効果が期待できます。

福利厚生代行サービスを活用すれば、こうした人気の高い制度を柔軟に取り入れることが可能になります。

福利厚生代行サービスの種類は主に3つに分類される

福利厚生代行サービスは、大きく分けると「パッケージ型」「カフェテリア型」「特化型」という3つの種類に分類されます。それぞれ仕組みやメリットが異なり、企業規模や導入目的によって適したサービスが変わってきます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

パッケージ型はさまざまな福利厚生を定額制で利用する

パッケージ型は、レジャー、宿泊、健康、育児など幅広い福利厚生をまとめて利用できる仕組みです。企業は従業員1人あたり一定の利用料を支払うことで、多様なメニューを従業員に提供できます。

定額制であるため導入コストがわかりやすく、利用率が高ければ費用対効果も上がりやすいのがメリットです。特に従業員数が多い企業や、福利厚生を手軽に充実させたい中小企業に適しています。

カフェテリア型は福利厚生を従業員が自由に選べる

カフェテリア型は、あらかじめポイントや予算を従業員に付与し、その範囲内で好きな福利厚生を自由に選べる仕組みです。従業員一人ひとりのライフスタイルや価値観に合わせて利用できるため、満足度や利用率が高まりやすい点が特徴です。

例えば、子育て世代は育児支援を選び、健康志向の従業員はスポーツジム補助を選ぶなど、多様なニーズに対応できます。その一方で、運用にあたっては管理システムやサポート体制が重要になります。

給与前払いや食事宅配など特化型サービスも存在する

近年は、特定の福利厚生に絞った「特化型サービス」も注目されています。代表例として、急な出費に対応できる「給与前払いサービス」や、健康経営の一環として導入が進む「食事宅配・置き型社食サービス」などがあります。

特化型は導入範囲が明確で管理もしやすく、従業員のニーズに直結するため満足度も高まりやすいのが特徴です。すでに他の福利厚生を導入している企業が、補完的に導入するケースも多く見られます。

福利厚生代行サービスの選び方!検討材料はこちら

福利厚生代行サービスを導入する際には、単に知名度や価格の安さで選ぶのではなく、従業員の利用価値や企業の運用効率まで含めて総合的に判断することが重要です。サービスごとに料金体系や提供メニュー、サポート体制に差があるため、導入前の比較検討を丁寧に行うことで、利用満足度や費用対効果を大きく左右します。選定時に特に注目すべきポイントは以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

従業員のニーズに合った幅広いメニューがあるか

福利厚生は従業員が「実際に使いたい」と思う内容でなければ意味がありません。たとえば、宿泊・レジャー・スポーツジム・健康診断・自己啓発・育児支援など、ライフスタイルや年齢層に合わせた幅広いメニューが揃っているかどうかは導入成功の大きなカギです。

従業員の多様性が高まっている現代では、単一的な福利厚生では満足度が下がり、利用率も伸び悩む可能性があります。そのため、対象範囲が広く、さまざまな選択肢を提供できるサービスを選ぶことが望ましいでしょう。

導入後にメニュー追加やカスタマイズが可能か

社会情勢や働き方の変化に合わせて、福利厚生のニーズは常に変化します。導入当初は魅力的でも、数年後には従業員が求める内容が変わってしまうことも少なくありません。

そのため、導入後に新しいサービスを追加したり、自社独自の制度やサポートを組み合わせたりできる柔軟性があるかどうかを必ず確認しましょう。カスタマイズ性の高いサービスを選んでおけば、従業員の要望を反映しやすく、長期的に利用率を維持できます。

導入費用は従業員一人あたり月額数百円から

福利厚生代行サービスの料金は、従業員一人あたり月額数百円から1,000円前後で利用できるケースが多く、自社で制度を構築する場合に比べてコストを大幅に削減できます。

小規模な企業でも負担を抑えつつ導入しやすく、大企業でもスケールに合わせた契約が可能です。費用の目安を理解しておくことで、予算に応じた最適なプランを選びやすくなります。ただし、利用可能なメニューやサポート内容はプランごとに異なるため、単に安さだけではなく総合的に判断することが重要です。

コストと利用率のバランスを比較検討しよう

いくら安価に導入できても、従業員がほとんど利用しなければ投資対効果は得られません。逆に、多少費用が高くても利用率が高いサービスであれば、従業員満足度の向上や離職防止につながり、結果的にコスト以上のリターンが期待できます。

導入を検討する際には「従業員がどれくらい使いそうか」「どの年齢層や部署にニーズがあるか」を把握し、利用実績や導入事例を確認しながら、コストと利用率のバランスを見極めることが大切です。

導入のしやすさや社員の申請フローが簡単か確認

福利厚生は「従業員がいかにスムーズに利用できるか」で効果が変わります。申請フローが複雑だったり、利用手続きがわかりにくいと、従業員は次第に利用をやめてしまいます。

アプリやWebで直感的に利用申請できる仕組みや、担当者が利用状況を簡単に管理できる管理画面の有無は非常に重要なポイントです。導入がスムーズであれば社内への浸透も早く、人事や総務の負担軽減にもつながります。

トラブル時や導入後のサポート対応が充実しているか

サービス導入後には、利用方法の不明点やシステムトラブル、従業員からの問い合わせ対応など、さまざまな課題が発生します。その際に迅速かつ丁寧に対応できるサポート体制が整っているかどうかは、満足度に直結する重要なポイントです。

電話やチャットでのサポート窓口があるか、導入後のアフターフォローがどれだけ充実しているかを確認しましょう。特に従業員数が多い企業では、サポート力の高さが利用体験を大きく左右するため、事前にしっかり比較しておく必要があります。

福利厚生代行サービスを導入するメリット3選

福利厚生代行サービスは、単なるコスト削減の手段にとどまらず、企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらします。自社で制度を整備するよりも効率的かつ幅広いサービスを導入できるため、従業員の満足度を高めながら企業価値の向上にも寄与します。特に重要な3つのメリットは以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

自社構築するより低コストで幅広いサービスを提供可能

福利厚生をすべて自社で構築・運営する場合、制度設計や契約交渉、管理業務などに多くの時間とコストがかかります。さらに、健康支援・レジャー優待・育児介護サポートなど幅広い分野を個別に整備するのは、現実的には難しいケースも少なくありません。

福利厚生代行サービスを利用すれば、外部の仕組みを活用して従業員に多彩な福利厚生を一括提供できるため、費用を抑えながらサービスの質を高めることが可能です。従業員一人あたり数百円から利用できるプランも多く、特に中小企業にとっては大きな導入メリットとなります。

人事・総務部門の負担が減り業務効率化につながる

福利厚生を自社で整備すると、利用申請の処理や費用精算、サービス提供元とのやり取りなど、日常的な管理業務が人事・総務部門に集中します。結果として、本来注力すべき採用・労務管理・人材育成といったコア業務に割ける時間が減ってしまうこともあります。

代行サービスを導入すれば、利用管理やシステム運用を外部に任せられるため、社内の事務負担を大幅に削減できます。特に従業員規模が大きくなるほど効果は顕著で、担当者の業務効率化はもちろん、従業員からの問い合わせ対応もスムーズになり、全社的な生産性向上につながります。

導入によって採用力強化や離職防止につながる

福利厚生は、企業の魅力を高めるための大きな要素でもあります。採用市場では給与だけでなく、福利厚生の充実度を重視する求職者が増えており、特に若い世代や子育て世代にとっては重要な判断基準となります。

福利厚生代行サービスを導入すれば、コストを抑えつつ幅広いサポートを提供できるため、企業イメージの向上や採用競争力の強化に直結します。

また、既存従業員にとっても働きやすい環境が整うことで離職防止につながり、定着率の向上にも寄与します。結果として、採用コストの削減や長期的な人材育成にも効果を発揮します。

従業員の働きがいやエンゲージメントの向上につながる

充実した福利厚生は、単なる「お得な制度」ではなく、従業員の働きがいやモチベーションを高める役割を果たします。例えば、健康支援制度によって心身のコンディションを整えられれば、生産性の向上や欠勤率の低下につながります。

また、自己啓発やスキルアップを支援するメニューを導入すれば、従業員が成長実感を得やすくなり、企業へのロイヤリティやエンゲージメントが高まります。こうした好循環は、従業員一人ひとりのパフォーマンスを底上げし、結果的に企業全体の競争力を高める効果をもたらします。